アンガーマネジメントとは?怒りのメカニズムとコントロール方法を解説、タイプ診断つき

文/朝生 容子

産業カウンセラー/アンガーマネジメントファシリテーター/キャリアコンサルタント

筆者は、産業カウンセラーとして、働くうえでの悩みについて、年間200~300人の相談を受けています。その中で、「怒りがきっかけで職場の人間関係が悪化した」「怒りのあまり会社を辞めた」といったように、「怒り」がキャリアに大きな影響を及ぼし、後悔している人にしばしば出会います。

今回は、そうしたビジネスの現場でよくみられる怒りを取り上げながら、仕事をうまく進めていくための「アンガーマネジメント」について考えていきます。

目次[非表示]

- 1.「アンガーマネジメント」とは?

- 2.なぜ今「アンガーマネジメント」が重要なのか?

- 3.怒りのメカニズム

- 4.アンガーマネジメント診断で自分の怒りの傾向を知ろう

- 5.アンガーマネジメントを使ってみよう

- 5.1.ステップ1/衝動のコントロール(6秒ルール)

- 5.2.ステップ2/思考のコントロール

- 5.3.ステップ3/行動のコントロール

- 6.実際の事例から見るアンガーマネジメント実践方法

- 7.まとめ

「アンガーマネジメント」とは?

アンガーマネジメントは、怒りをうまくコントロールする技術で、1970年代にアメリカで生まれた心理トレーニングです。当時のアメリカは、ベトナム戦争撤退などにより社会不安が増し、人々は先の見えない不安にさいなまれていました。アンガーマネジメントはそうした社会課題の解決ツールとして、心理学に基づいて生まれました。

「アンガーマネジメント」というと、よく「怒りを抑え込む」ための技術と受け取る人がいますが、そうではありません。「怒り」は人間として自然な感情であり、良い悪いといえるものではありません。アンガーマネジメントの立場では、「怒り」の感情そのものを否定的にみなしてはいないのです。

では、「アンガーマネジメント」とは、何を目的としているのでしょうか?

それは「『怒り』について後悔しないこと」です。

後悔は、「怒ったこと」だけでなく、「あんな言い方をしなきゃ良かった」というように、「怒り方」についても発生します。同時に、「怒らなかったこと」も後悔する人も少なくありません。

アンガーマネジメントは、怒る必要があるのか、ないのかを適切に判断する技術です。不必要に怒ることを避ける、必要がある場合は適切な怒り方ができるようになる、という状態を目指しています。

なぜ今「アンガーマネジメント」が重要なのか?

現代社会は「ストレス社会」といわれています。社会環境の変化や価値観の多様化によるコミュニケーション不全など、数十年前には予想できなかったようなイライラがまん延する状況にあり、新型コロナウイルスによる社会への影響がそれに拍車をかけました。

職場におけるオンライン会議の増加やリモートワーク導入など、働く環境も大きく変わり、私たちは今まで以上にストレスにさらされています。ストレスや不満を他人にぶつけてパワハラをしてしまう場合もあり、それはパワハラでダメージを受けた人だけではなく、怒りをぶつけた本人の心やキャリアにも長く悪影響を残します。

こうした時代だからこそ、自分の感情を上手にコントロールするスキルが求められているのです。

怒りのメカニズム

アンガーマネジメントを学ぶにあたって、どのように怒りが発生するか、まずはそのメカニズムを理解する必要があります。

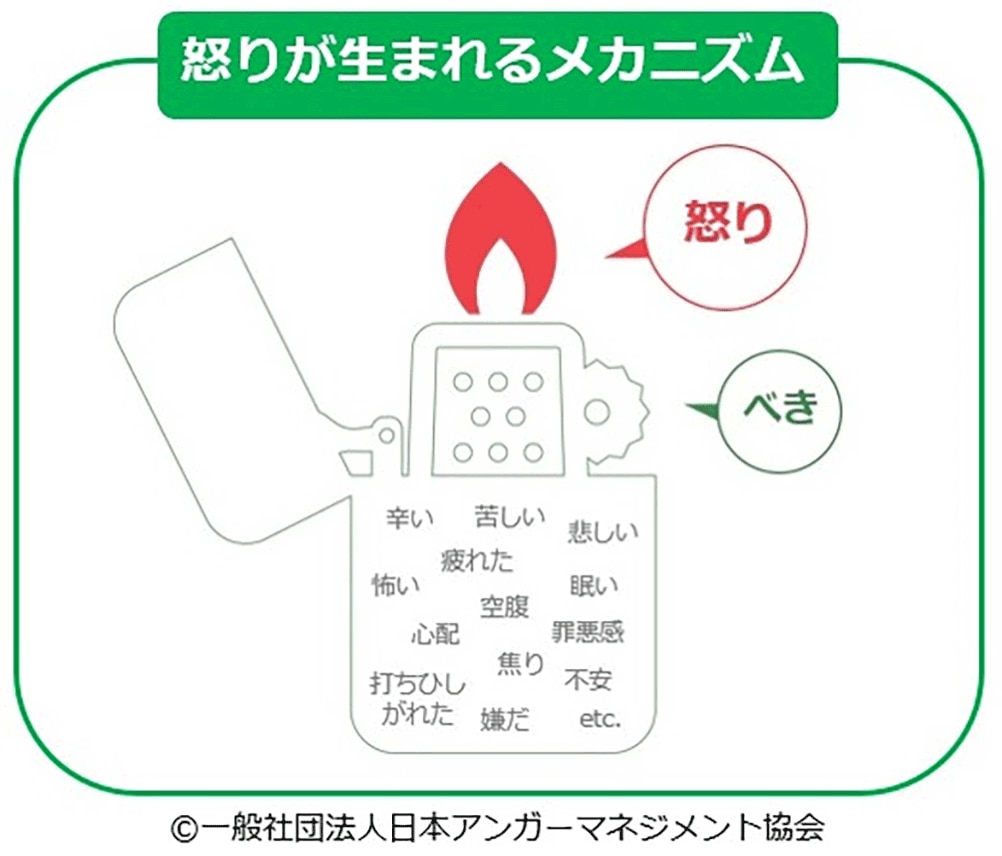

怒りの感情が起こる様子は、火をつけるライターに例えることができます。(図1)

燃えている炎が「怒り」とします。ライターに火をつけるには2つの要素が必要です。1つは着火石、もう1つがガスです。着火石から火花が散っても、ガスがなければ炎は燃え上がりません。着火石とガスの2つがそろってはじめて火がつくのです。

これを怒りの感情が起こる仕組みに置き換えると、着火石は「~するべき」というコアビリーフにあたります。コアビリーフとは、自分が普段から信じているもの、判断の基準にしているもののことです。

そしてガスはマイナス感情やマイナス状態です。マイナス感情とは、不安や苦しみ、つらいといった感情。マイナス状態とは、不健康、ストレス、寝不足、空腹といった心身の良くない状態です。

「~するべき」というコアビリーフが裏切られたときに怒りの火花が散り、そこへマイナス感情やマイナス状態というガスが加わると怒りの炎が燃え上がるのです。

怒りが生じるにはこの2つの要素が必要です。逆にいうと、怒りをなくそうとするならば、このどちらかをゼロにすれば良いといえるでしょう。これが怒りのコントロールの基本です。

図1:ライターに例えた怒りが生まれるメカニズム

図1:ライターに例えた怒りが生まれるメカニズム

図1:ライターに例えた怒りが生まれるメカニズム

出典:日本アンガーマネジメント協会

アンガーマネジメント診断で自分の怒りの傾向を知ろう

コアビリーフは、人それぞれに傾向があります。日本アンガーマネジメント協会では、それを大きく6つの傾向にまとめた「アンガーマネジメント診断」を用意しています。以下に簡易版を掲載するので、ご自身の怒り傾向についてぜひチェックしてみてください。

【1】以下の質問について、選択肢の中から該当するものを選び点数をつけてください。

<質問>

Q1. 世の中には尊重すべき規律があり、人はそれに従うべきだ

Q2. 物事は納得いくまで突き詰めたい

Q3. 自分に自信があるほうだ

Q4. 人の気持ちを誤解することがよくある

Q5. なかなか解消できない、強いコンプレックスがある

Q6. リーダー的な役割が自分に合っていると思う

Q7. たとえ小さな不正でも見逃されるべきではない

Q8. 好き嫌いがはっきりしているほうだ

Q9. 自分はもっと評価されていいと思う

Q10. 自分で決めたルールを大事にしている

Q11. 人の言うことをそのまま素直に聞くのが苦手だ

Q12. 言いたいことをはっきりと主張すべきだ

<選択肢>

まったくそう思わない・・・1点

そう思わない・・・2点

どちらかというとそう思わない・・・3点

どちらかというとそう思う・・・4点

そう思う・・・5点

すごくそう思う・・6点

【2】以下の計算式に基づいて、どのタイプか診断しましょう。

合計点数がいちばん高かったものが、あなたの怒りの傾向といえます。同じ合計点があった場合は、どちらの性質も持っている可能性があるといわれています。

<計算式>

Q1+Q7 の合計点が1番高い→ 「公明正大」タイプ

Q2+Q8 の合計点が1番高い→ 「博学多才」タイプ

Q3+Q9 の合計点が1番高い→ 「威風堂々」タイプ

Q4+Q10 の合計点が1番高い→ 「外柔内剛」タイプ

Q5+Q11 の合計点が1番高い→ 「用心堅固」タイプ

Q6+Q12 の合計点が1番高い→ 「天真爛漫」タイプ

1)公明正大タイプ

正義感が強く、道徳心も高いので、他人から頼りにされるという長所を持ちます。曲がったことが許せないタイプです。

2)博学多才タイプ

向上心があり、完璧主義な傾向。自分にも他人にも厳しくなりがちです。優柔不断な人や考え方が違う人に対して、怒りを感じることもしばしば。

3)威風堂々タイプ

自分の価値観や考え方に対して誇りを持っていて、頼りがいのあるタイプ。プライドが高く、思った方向に物事が進まないとき、自分への評価が低いときに怒りやストレスを感じます。

4)外柔内剛タイプ

表向きは穏やかですが、そのぶん、人からものを頼まれやすいタイプでもあります。自分のやり方や決めたルールが尊重されないとストレスを感じます。

5)用心堅固タイプ

とても慎重派なので、人と距離をとって時間をかけて吟味し、交遊するタイプ。プライベートな領域へ他人が踏み込んでくるとストレスや怒りを感じます。

6)天真爛漫タイプ

自分の考えや感情を素直に伝えることができ、しがらみなく自由に行動したいタイプ。自由を阻害されることに怒りを感じます。

(出典:一般社団法人日本アンガーマネジメント協会)

このように、自分の怒りの傾向を知っておくだけでも、日頃からイライラする場面を予測し、事前に環境を改善する手段を選択することができるでしょう。

アンガーマネジメントを使ってみよう

アンガーマネジメントは、以下の3つのステップに大きく分けられます。

(1)衝動のコントロール

(2)思考のコントロール

(3)行動のコントロール

それぞれについて簡単に解説します。

ステップ1/衝動のコントロール(6秒ルール)

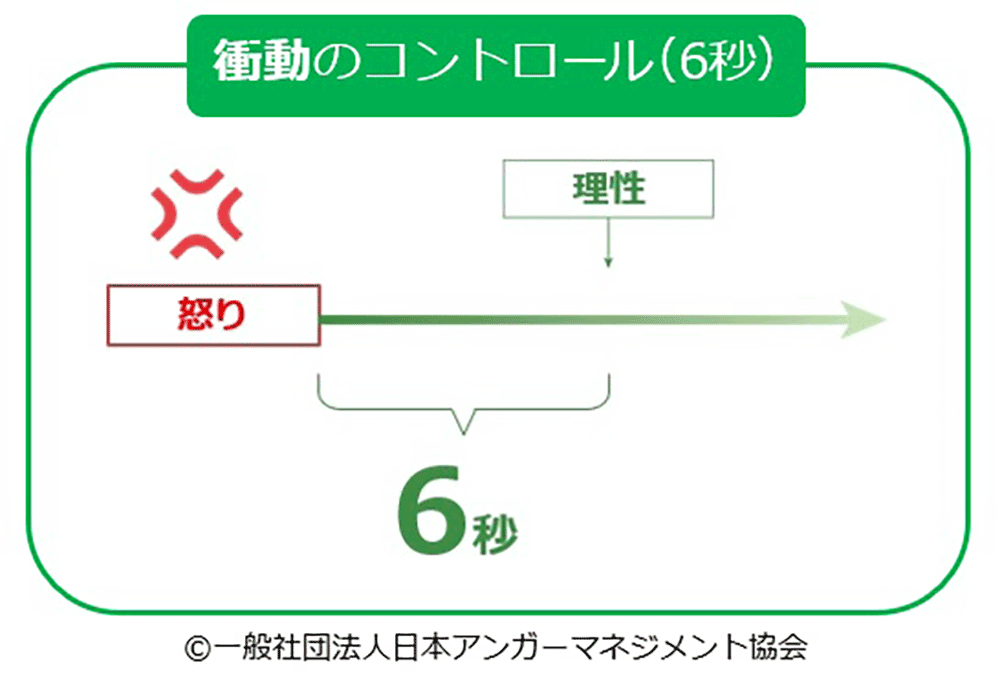

アンガーマネジメントの目的は「怒りについて後悔しないこと」と前述しましたが、「怒りを反射的に行ったこと」が最も後悔につながるといわれています。なぜなら、怒りを感じた直後は、まだ理性がよく働いていないからです。

理性が働くには、平均すると6秒ほどかかるといわれています。(図2)

そのため怒りを感じたら、まず6秒待つようにすることで、後悔につながりやすい言動を回避することができるのです。

図2:怒りを感じてから理性が働くまで

図2:怒りを感じてから理性が働くまで

図2:怒りを感じてから理性が働くまで

出典:日本アンガーマネジメント協会

ステップ2/思考のコントロール

怒りの衝動をうまくコントロールしてその場をやり過ごせたとしても、「怒り」の感情がなくなるわけではありません。次のステップとして、「思考」のコントロールがあります。「思考」のコントロールとは、前述(図1)の「着火石」=「べき(コアビリーフ)」をコントロールすることです。

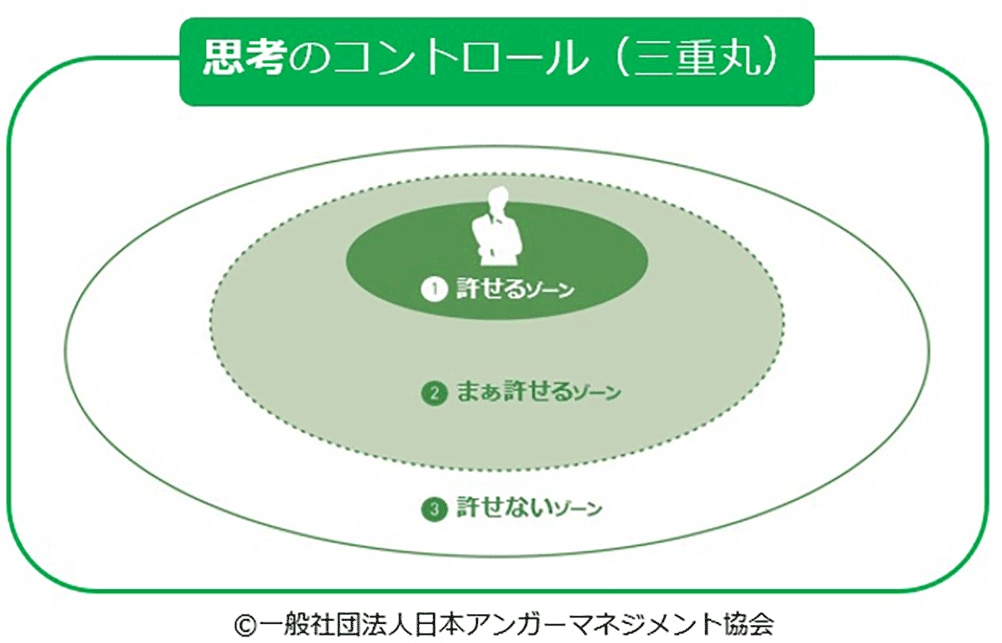

怒りを感じたことについて、本当に「許せない」ことなのか、「許せる」余地はないかを客観的に評価します。このような許容の度合いは三重丸で表すことができます。(図3)

重要なのは、「まぁ許せる」ゾーンがあることに気づくこと。そしてその範囲を広げていくことです。

実際にこの図に照らし合わせて考えてみると、意外に「まぁ許せる」ことがあることに気づく方は多いもの。客観的に自分の怒りの対象を眺めるトレーニングを重ねることで、怒る必要のない範囲を広げていくことができます。

図3:「許せる/許せない」の許容の度合い

図3:「許せる/許せない」の許容の度合い

図3:「許せる/許せない」の許容の度合い

出典:日本アンガーマネジメント協会

ステップ3/行動のコントロール

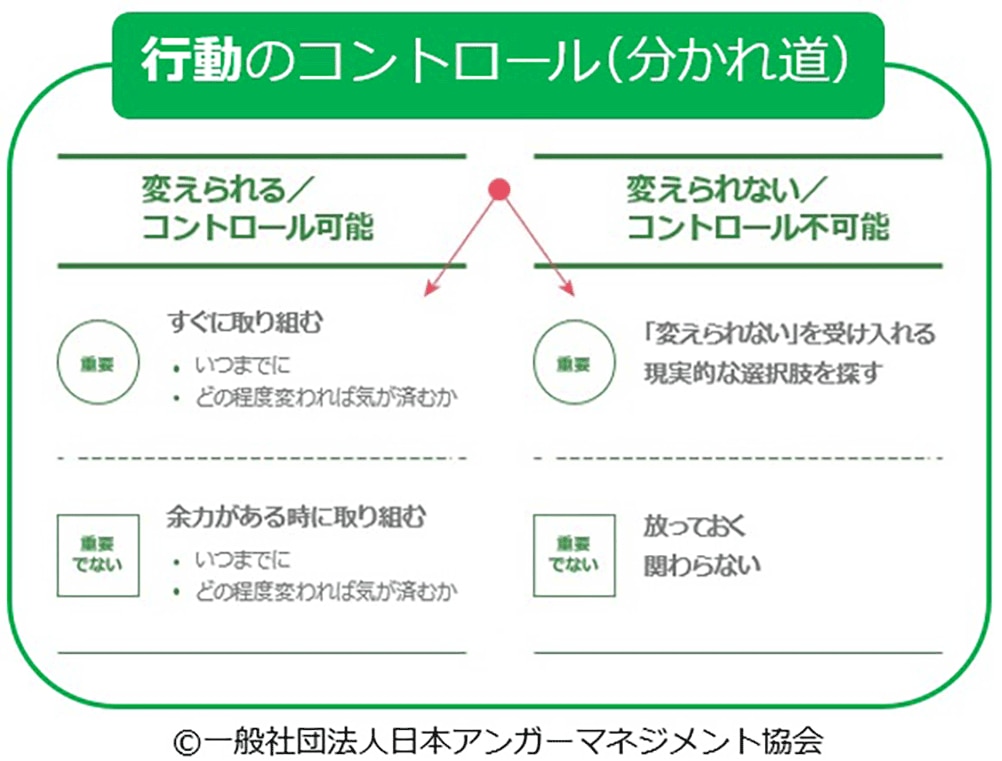

もちろん、どうしても「許せない」という事象はあるでしょう。その対処の仕方を表したのが3つ目のステップである「行動のコントロール」です。

「行動のコントロール」では、「変えられる/変えられない」、「重要/重要ではない」、の2つの軸で対処の仕方を考えます。それを表したのが図4です。

図4:行動の分かれ道

図4:行動の分かれ道

図4:行動の分かれ道

出典:日本アンガーマネジメント協会

どんなに「怒り」を感じても、自分の力で「変えられない」ものはあります。また、「重要ではない」ことであれば、「怒り」を感じること自体に意味がありません。

このように整理して、働きかける対象を有効で意味のあることに絞っていきます。優先順位の最も高いのは、「変えられる」かつ、自分にとって「重要」であることです。

ただし、優先順位の高いことであっても、それを変えようと執着してしまうことには注意が必要です。取り組むにあたっては一定の期限と目標を設け、期限がきたら期待した効果があったか、その程度を判断します。もし目標に至っていなければ、「変わらないこと」の領域に整理します。こうすることによって、必要以上に何かを変えようと執着することを防ぐことができます。

この3つのステップは、すぐにできるというものではありません。スポーツのように、容易に使えるようになるまで、日々の生活の中でトレーニングを重ねていくことが重要です。

実際の事例から見るアンガーマネジメント実践方法

アンガーマネジメントは基本的に前述の3つのステップで実践します。ここでは、実際に筆者が相談を受けた事例から、どのように実践するか見てみましょう。

※わかりやすく解説するため、実際の相談内容から一部、割愛・編集しています。

ある会社の営業部門の事例で、メンタル不調に陥った部下とその原因となった上司、双方から相談を受けました。上司、部下それぞれの立場からアンガーマネジメントへの取り組みをご紹介します。

部下がアンガーマネジメントして事態を解決した事例

相談者のAさんは、あるメーカーの営業職。首都圏の支店に勤務していたところ、Bさんが上司として転任。それ以来、強いストレスと覚え、最終的に眠れない状況が続き、相談にいらっしゃいました。

当初、Aさんが不調に陥った理由として説明してくれたのは、上司の「早く帰れ」というプレッシャーでした。

Aさんの会社が「働き方改革」に取り組み始めたことから、残業に対して上司が「早く帰れ」と注意してくるようになりました。ときには、Aさんの机までやってきて「まだ終わらないのか?」「効率が悪いんじゃないのか」と声をかけることもあったそうです。

仕事量が減らない状態で、残業削減を強要する上司の態度にイライラすることが続き、徐々に不眠や食欲不振を覚えるようになったのです。

Aさんの例にみられるように、「怒り」の感情は、私たちの健康にまで大きな影響を及ぼします。Aさんは、ご自分の怒りをどうマネジメントすれば良かったのでしょうか?

3つのステップに則って振り返ってみましょう。

衝動のコントロール

Aさんは上司に、衝動的に抗議しかけたこともあったそうです。しかし以前、同僚が上司に反論したときに、売り言葉に買い言葉でひどい争いになったことを思い出し、頭に血が上った状態で行動しないよう、自ら注意していたそうです。Aさんは、衝動のコントロールはできていたといえるでしょう。

思考のコントロール

Aさんへのヒアリングを進めていくうちに、「許せない」と思ったのは、上司の「残業するな」というプレッシャーではないことがわかってきました。

実はAさんは、「理想の上司」について確固としたイメージをお持ちでした。「上司はまず部下の話を聞くべきだ」というコアビリーフがあったのです。ところが、上司は一方的に自分の要求を押しつけてくるだけで、Aさんが困っていることを把握しようとしなかったように思えたのです。

逆に、Aさんは、上司が「残業するな」と言っていることについては、「上司も管理職としての立場があるでしょうから、『残業はしないように』と言わなきゃいけないことはわかります」と振り返っていました。

つまり、「Aさんにとって「残業するな」と言われることは、前述した「思考のコントロール(三重丸)」(図3)では、「まぁ許せる」範囲でした。「許せない」レベルだったのは、上司がAさんの話を聞こうとしなかったことだったのです。

自分の怒りの境界線を理解したAさんは、すっきりした様子でこんなコメントをしていました。

「『残業するな』といたずらに言ってくる上司に対して、頭にきていたと思っていたけれど、そこではなかった」「もっと早く、自分の怒りの境界線がはっきりしていたら、上司への態度を変えられたかもしれない」

行動のコントロール

では、「許せない」ポイントがわかったAさんは、どんな行動をとれば良いのでしょうか?

まず、上司にその言動を改めてもらうよう、Aさんから働きかける可能性について検討しましたが、上司の性格やこれまでの言動から「上司が変わる可能性は低い」という結論に至りました。

Aさんは「上司の言動は変えられない」という現実を受け入れ、「今の上司のいる職場からの異動する」ことを選びました。

Aさんは体調悪化を理由に、産業医から人事部に意見書を出してもらいました。今では別の支店に移り、元気に営業の第一線で活躍されています。

実は、「行動のコントロール」を考えるうえで重要なのは、「他人を変える」よりも「自分を変える」視点に立つこと。自分のことは他人よりもコントロールしやすいからです。自分を変えることも容易ではありませんが、取り組みやすいちょっとしたことから始めることで、徐々に怒りに振り回されない自分に近づくことができます。

上司がアンガーマネジメントできる事例

上司であるBさんについても、3つのステップに照らして怒りへの対処方法を考えてみましょう。

衝動のコントロール

Bさんの課題は、イラっとしたときに衝動を抑えられなかったことです。部下の仕事ぶりが気になってしかたがなく、部下の仕事ぶりに口を挟まずにはいられなかったといい、ときには、「そんなことでは新入社員並みだ」など、嫌みめいたこともいってしまったそうです。

こうした発言は、相手への「精神的な攻撃」としてパワハラとなりかねません。逆に、怒りの適切なコントロールは、パワハラ防止にもつながるのです。

思考のコントロール

Bさんがアンガーマネジメントについてコンサルティングを受ける中で、最も目からうろこだったのが「思考のコントロール」だったそうです。

Bさんは、当時、部下のAさんを「なんとか引き上げてやりたい」と思っていました。Aさんは非常に誠実な人柄のため顧客からの信頼も厚い一方で、決して出世は早いとはいえない状況でした。そのため、部下を叱咤激励しようとして、仕事のやり方に口を出すことが多くなったのだそうです。

しかしAさんは、昇進よりもワークライフバランスを重視したい方でした。Bさんは部下の思いを想像できず「早くAさんを昇進させるべきだ」というコアビリーフに駆られてAさんに接し続けた結果、Aさんの健康を害することになってしまったのです。

ここで上司Bさんに必要だったのは、自分とは異なる価値観の存在に気づき、そのことに対して「まぁ許せる」と許容度を高めることでした。

現在は働くうえでの価値観も多様化しています。昇進がすべてではない、という考えに対する許容度を高めていくことも、これからの管理職には必要といえるでしょう。

行動のコントロール

Bさんの例では、実際にはAさんに対して「許せない」ことはありませんでした。が、もし許せないことがあったら、どんな行動をとったら良いか、仮定をおいて考えてみましょう。

たとえば、会議の開始によく遅刻するような部下に対する対応です。その人が遅れることで会議の進行が滞り、参加者の時間が奪われると考えると、遅刻しないよう行動を改める指導をする必要があります。しかし、もし一定期間の指導にあたっても改善されなかったらどうしたら良いのでしょうか?

アンガーマネジメントの考えでは、期限と期待する改善の程度を決めて指導にあたることをおすすめしますが、期限を過ぎて相手が変わらなければ諦めて、変わらなかった現実を受け入れます。

「諦めて」と書きましたが、これは指導した相手の可能性を諦めるということではありません。「自分の働きかけによって遅刻しないようにする」ことは諦めたとしても、自分の働きかけた以外の方法で、将来変わりうるかもしれません。自分以外の誰かに相談するなどして他の方法から改善されることも検討しつつ、遅刻し続ける間は重要な会議には他のメンバーを立てるなど他の自分が取れる対策も必要となるかもしれません。

まとめ

「怒り」は非常にパワーの強い感情です。怒りをコントロールできずにいると、人間関係や組織の雰囲気を悪化させます。アンガーマネジメントをうまく活用できれば、不必要な怒りから解放され、自分が本当に大切なことに集中できるようになります。

今回お伝えしたことが、みなさんにとって「健康」につながれば幸いです。

参考URL |

【プロフィール】 朝生容子(あそう・ようこ) 慶応義塾大学卒業後、大手通信会社に入社。人材開発やマーケティング等に従事。その後、社会人向け教育機関に転職。企業研修部門において人材育成のコンサルティング、およびキャリア研修講師を担当。 |

&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504060527559810&_tcsid=202504060527553353)