転籍出向(移籍)とは?企業と従業員のメリット、注意点を解説

従業員の次の働き方の提案として、転籍出向(移籍)を採用する企業が増えています。転籍出向と在籍出向の違いや、転籍出向のメリット・注意点などを解説します。

目次[非表示]

- 1.転籍出向(移籍)とは?活用する企業と従業員のメリット、注意点を解説

- 2.転籍出向(移籍)の雇用関係

- 3.転籍出向(移籍)と在籍出向との違いは?

- 3.1.在籍出向:出向元企業の籍は失われない

- 3.2.転籍出向:出向元企業の籍は失われる

- 4.転籍出向(移籍)と、派遣、異動、左遷との違い

- 5.転籍出向(移籍)が採用される目的とは?

- 6.転籍出向(移籍)のよくある疑問

- 7.退職金は支払われる?

- 8.給与や社会保険の負担はどうなる?

- 9.転籍出向(移籍)に必要なもの

- 10.出向元企業・出向先企業・出向する従業員から見た転籍出向(移籍)のメリット

- 10.1.出向元企業のメリット

- 10.2.出向先企業のメリット

- 10.3.出向する従業員のメリット

- 11.転籍出向(移籍)の注意点

- 11.1.従業員の合意を得ていないとき

- 12.転籍出向(移籍)は雇用調整助成金の対象になる?

- 13.転籍出向(移籍)は「従業員の同意」がポイント

転籍出向(移籍)とは?活用する企業と従業員のメリット、注意点を解説

出向には、大きく分けて「転籍出向」と「在籍出向」があります。いずれも、従業員が自社から離れて別企業で勤務する働き方ですが、その契約形態には大きな違いがあります。

ここでは、在籍出向との違いも踏まえて、転籍出向の概要やメリット、注意点などについて解説します。

転籍出向(移籍)の雇用関係

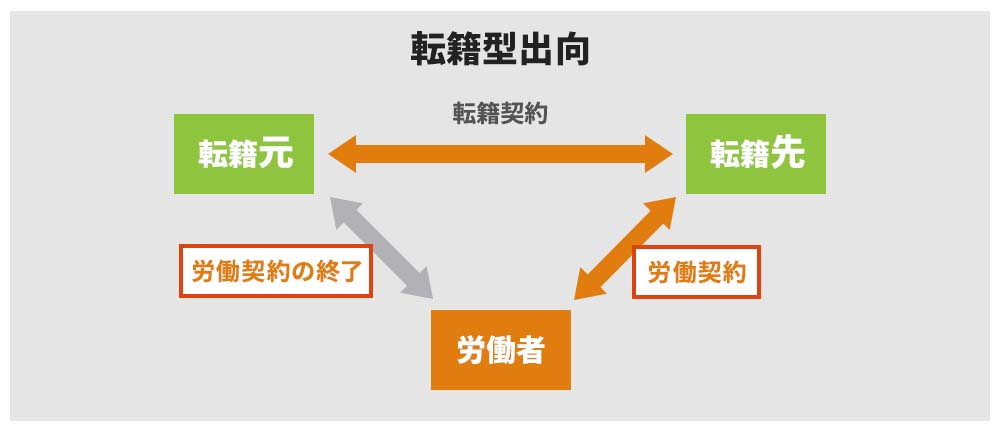

図:転籍出向の雇用関係

図:転籍出向の雇用関係

転籍出向は、今働いている企業(出向元企業)との労働契約関係を解消した上で、新しい企業(出向先企業)と雇用関係を結び直す出向の仕方です。

従業員と出向元企業との雇用関係は、労働契約を解消した時点でなくなるため、グループ企業内での人事戦略の一環として行われる転籍出向の場合を除いて、従業員が出向元企業に復帰することはほとんどありません。

もし、転籍出向後に出向元企業に復帰する場合は、新しく労働契約を結び直す必要があります。

転籍出向(移籍)と在籍出向との違いは?

続いては、混同しやすい在籍出向と転籍出向の違いを確認しておきましょう。大きな違いは、従業員の籍の移動です。

在籍出向:出向元企業の籍は失われない

在籍出向は、出向元企業との雇用関係を維持したまま、出向先企業とも雇用関係を結ぶ働き方です。従業員が出向先企業で働いているあいだ、指揮命令権は出向先に移りますが、出向元企業の籍は失われません。

そのため、あらかじめ定めた出向期間が終了した後は、出向元に戻ることを前提としています。

【おすすめ参考記事】

転籍出向:出向元企業の籍は失われる

転籍出向は、出向になった時点で出向元企業との雇用関係がなくなり、籍が残りません。この点が転籍出向と在籍出向の大きな違いです。従業員は、出向先企業とのみ労働契約を結ぶため、出向元企業を退職して、新たな企業に転職したのと同じ状態です。

転籍出向(移籍)と、派遣、異動、左遷との違い

現在働いている職場や部署から働く場所が移るという点で、転籍出向(移籍)と混同されやすいものに「派遣」「異動」「左遷」があります。ここでは、それぞれとの違いを確認しておきましょう。

派遣との違い

一般的に派遣と呼ばれているのは、「労働者派遣」という雇用事業形態 のことです。労働者派遣事業では、派遣元事業主が労働者を雇用し、その雇用関係にもとづいて契約企業での労働に従事させます。ですから、雇用契約は派遣元事業主と労働者のあいだで結ばれており、労働者が実際の仕事について指示を受ける派遣先企業とのあいだには雇用関係がありません。

派遣と在籍出向(移籍)それぞれの働き方と雇用契約の違いは、下記のとおりです。

<派遣の働き方と雇用契約>

- 派遣元と派遣先が労働者派遣契約を結ぶ

- 労働者と派遣元に雇用関係がある

- 派遣先と労働者は指揮命令関係にある

- 同一の派遣先、および派遣先の事業所における同一の組織単位

- 個別の労働時間は、派遣元が発行する就業条件明示書によって定められる

- 派遣元は派遣社員と労働基準法第36条の労使協定(いわゆる「36協定」)を締結しない限り、週40時間かつ1日8時間を超えた労働を派遣社員に求めることはできない

- 給与は、雇用契約を結んでいる派遣元から支払われる

- 社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)や有給休暇に伴うコストは派遣元が負担する

<転籍出向(移籍)の働き方と雇用契約>

- 従業員は出向元の企業との雇用関係を解消する

- 従業員は新しい企業(出向先企業)と新たに雇用関係を結ぶ

- 従業員が出向元企業に復帰することはほぼなく、指揮命令権は出向先企業に移る

- 従業員への給与は出向先企業から支払われる

- 従業員の社会保険や有給休暇のコストなどは出向先企業が負担する

【参照】厚生労働省石川労働局「労働者派遣事業とは」|厚生労働省(2019年10月)

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/haken_gaiyou.html

異動との違い

異動は配転ともいわれ、従業員の働くポジションが変わることです。パターンとしては同企業内の別部署への配置変更を指すことが多いでしょう。一般的には、下記のような特徴があります。

<異動の特徴>

- 職務内容や勤務地が一定期間にわたって変更される

- 下記の事情が認められる場合、企業は労働者の個別の合意を得ずに配転(転勤)を命ずることができる

(1)就業規則等に配転を命ずることができる旨の定めがあり、実際に配転が頻繁に行われていた

(2)勤務場所を限定する合意がなされなかった - 余人をもって代えがたい高度な専門性などの理由がなくても、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など、企業の合理的運営に貢献する点が認められれば異動を指示することができる

ただし、異動命令に業務上の必要性がない場合や、不当な動機・目的が認められる場合、看過しがたい不利益が労働者に生じる場合などは、その移転命令は権利濫用にあたり無効となる場合があります。

【参照】独立行政法人労働政策研究・研修機構「【異動】配転の意義、勤務場所の変更」|独立行政法人労働政策研究・研修機構(2016年12月)

https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/06/50.html

左遷との違い

「出向=左遷」と考えて、ネガティブなイメージを抱く人は少なくありません。

左遷とは、企業や従業員に何らかの事情がある場合に、所属部署や所属企業を変えさせることです。法律用語などではなく、ビジネスの現場で使われる言葉のために明確な定義はありませんが、従業員に何らかの落ち度があった場合に、企業側からの一方的な命令にもとづいて行われることが多いでしょう。

そのため、一般的には実質的な降格を指し、下記のような場合に「左遷」と表現される傾向があります。

<左遷と認識されることのあるケース>※明確な定義ではありません

- 今までより低い役職者として、あるいは役職を失って別部署に配置転換になる

- 企業の中枢を担う部署から、仕事の少ない部署に異動になる

- 従業員の本来の能力に見合わない閑職に配属される

- 従業員が希望していない部署や仕事に配属される

- 本社から遠く離れた事業所に配属される

一方、出向は雇用の確保はもちろん、他社での技術指導や経営指導を通じた従業員の成長や、自社の事業に役立つ職業能力開発、グループ企業間での人事交流などが主な目的です。

出向は、出向者の方と企業との十分な話し合いにもとづいて行われるため、ネガティブな理由で行われることはほとんどないといえます。

転籍出向(移籍)が採用される目的とは?

転籍出向が採用される目的は、大きく2つ考えられます。ひとつは人事戦略です。グループ企業や子会社の競争力強化、収益向上を目的とした人事戦略の一環として、企業が転籍出向を利用するケースがあります。

もうひとつの目的には、雇用調整があります。雇用調整は、新型コロナウイルス感染症の拡大などによる社会的影響や景気、産業構造の変化などによって、これまでどおりの事業活動を維持することが難しくなった企業が、労働力削減のために行います。

企業は事業活動の縮小によって担当する仕事がなくなった従業員を転籍出向の形で外に出し、人件費を減らして事業活動の維持・改善を図ります。

基本的には会社都合による出向となるため、従業員に出向に至った経緯や理由などをしっかり伝え、個別に同意を得なくてはなりません。

転籍出向(移籍)のよくある疑問

続いては、転籍出向によくある疑問について解説していきます。よくある4つの疑問に対する、それぞれの答えを見ていきましょう。

従業員は転籍出向の指示を拒否できる?

従業員には、転籍出向の指示を拒否する権利があります。就業規則に転籍に関する記載があり、転籍後、給与や待遇などの労働条件が維持される場合であっても、従業員の同意なしに企業は転籍出向を命じることはできません。また、企業は転籍出向の指示を拒否した従業員に対して、拒否したことを理由に異動を命じたり、給与を下げたりするような処遇を行うこともできません。

転籍出向は転職に似ていますが、従業員の意思ではなく企業の意向によって行われますので、企業側は一方的な指示にならないよう細心の注意が必要です。企業が転籍出向を指示する場合は、必ず従業員と個別に面談をし、理由を説明する義務があります。

また、合意した内容については、同意書として書面に残しておくことも重要です。

退職金は支払われる?

転籍出向をする場合、従業員と出向元企業との労働契約は終了するため、出向元企業は就業規則どおりに退職金を支払う必要があります。

ただし、従業員が退職金を受け取る時期については規定がありません。退職金が支払われるタイミングとしては、次の2つが考えられます。

- 従業員が出向元との契約を解消したとき

- 従業員が出向先企業を退職したとき(出向元から退職金が引き継がれる)

従業員から同意が得られていれば、上記いずれのタイミングでも問題はありません。出向元企業は転籍出向する従業員とよく話し合って、認識をすり合わせておくようにしましょう。

給与や社会保険の負担はどうなる?

給与や社会保険など、従業員に対する費用負担は雇用関係にもとづいて発生します。そのため、転籍出向の場合は、出向先企業が費用を支払います。

従業員の出向時に出向元企業が支払う金銭は退職金のみで、そのほかに金銭的な負担が生じることは原則としてありません。

出向元・出向先、どちらの労働条件が適用される?

転籍出向になった場合、従業員と出向元との契約や労働条件は解消されることになります。 そのため、従業員は、基本的に出向先の労働条件に従って勤務することになります。

注意しなければならないのは、出向元の労働条件と、出向先の労働条件に大きな差がある場合です。「給与額が大幅に下がる」「労働時間が延びる」「時短勤務が認められなくなる」「フレックス制ではなくなる」など、従業員の生活スタイルに大きな影響を与える場合や不利益が生じる可能性がある場合、転籍出向は成立しにくいでしょう。

出向元企業は、従業員の立場に立って出向先企業と話し合い、従業員が納得できる形になるように労働条件を調整することが大切です。

転籍出向(移籍)に必要なもの

転籍出向は、従業員との合意のもとに契約を交わし、辞令を出して実行するものです。後々のトラブルを防ぐためにも、合意した内容や契約については、書面で残しておくことが望ましいでしょう。

具体的には、下記に挙げる3つの書類があると安心です。

転籍同意書

転籍同意書には、転籍出向について従業員と話し合って合意した内容を記録します。「いずれ、どこかの企業に出向する可能性がある」といった漠然とした内容ではなく、今回の転籍出向について、具体的な出向先企業名、転籍出向の条件、転籍日まで記載します。

<転籍同意書に記載すべき内容>

- 転籍出向が成立したら、出向元企業の従業員としての身分を失うこと

- 出向先企業と新たに労働契約を結ぶこと

- 出向先の基本情報(代表者、所在地など)

- 出向先で予定している役職、業務内容

- 出向先での労働条件(給与、労働時間、休日休暇、社会保険、福利厚生など)

- 転籍する日

転籍出向契約書

転籍出向契約書には、「出向元企業」「出向先企業」「出向する従業員」の三者が合意した内容を記録します。

下記のような内容を記載した上で、それぞれ署名捺印をします。

<転籍出向契約書に記載すべき内容>

- 出向元企業を退職する日、および出向先企業への入社日

- 従業員の出向先での労働条件

- 退職金に関する規定(退職金はいくらか、いつ支払うか)

転籍出向辞令

転籍出向辞令は、出向元企業が従業員に対して、出向させる旨を通知する書類です。具体的には下記のような内容を記載する必要があります。

<転籍出向辞令に記載すべき内容>

- 従業員に出向を命じること

- 転籍出向に伴う労働条件は、転籍同意書のとおりであること

- 出向元企業の名称

- 出向元企業の代表者名

出向元企業・出向先企業・出向する従業員から見た転籍出向(移籍)のメリット

出向元企業、出向先企業、そして出向する従業員にとって、転籍出向にはどのようなメリットがあるのでしょうか。三者それぞれに期待できるメリットを解説します。

出向元企業のメリット

出向元企業のメリットは大きく3つあります。それぞれどのようなメリットか見ていきましょう。

-

人件費を削減できる

人件費削減は、時に出向元企業のメリットとなります。人件費は企業の経費のうち、雇用している人にかかる費用全般を指します。

給与以外には賞与、取締役や監査役などに支払う役員報酬、各種手当(家族手当、営業手当、出張手当、残業手当、通勤手当など)、歩合給、退職金、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労働保険(労災保険、雇用保険)の企業負担分、福利厚生費、退職金、結婚・出産のお祝い金、慶弔金などがあり、企業が支払う経費の多くを占めているといっていいでしょう。

企業にとって人材は最も重要な財産ですが、売上に対して人件費の負担が大きすぎると、十分な収益を得ることができません。転籍出向は、従業員の次の雇用先を確保した上で労働契約を終了し、人件費を削減できるメリットがあります。

-

解雇せず、従業員に勤務先を提供できる

解雇せずに従業員に勤務先を提供できることも、出向元企業のメリットです。経営が苦しくなったからといってすぐに解雇を選択すると、これまで企業に尽くしてくれた従業員との関係性が悪化する場合があります。「従業員を守ってくれない企業」といったマイナスのイメージが定着すると、業績が回復した後の大切な取引や採用活動に影響を与えかねません。

その点、転籍出向であれば、解雇せず従業員に勤務先を提供することができるため、トラブルが起こるリスクを抑えながら雇用関係を終了することができます。

-

転籍出向後は従業員に対する義務を負わない

企業にとって転籍出向は、従業員に対する義務がなくなる点もメリットとなります。在籍出向は、あらかじめ出向の期間が決まっているため、出向した従業員が復帰した後のポジションや、任せる業務内容などについて考えておかなくてはなりません。

一方、転籍出向は、出向させた従業員に対して一切の義務を負いません。転籍出向が成立した後は、自社の経営の立て直しに邁進することができます。

出向先企業のメリット

出向先企業にも転籍出向を採用するメリットがあります。それは採用コストの削減です。

-

採用コストの削減

中途採用で優秀な即戦力を確保するために、企業は長期的に綿密な採用計画を立て、マンパワーと費用をかけて採用を実行します。株式会社マイナビが行った調査によれば、2019年の中途採用における年間採用費予算は、平均831.9万円でした。

出向元が転籍出向の対象とするのは、「経営が厳しい中でも雇用を守ってあげたい」と思う優秀な従業員です。出向先企業は転籍出向を受け入れることで、多大な採用コストを抑えつつ、活躍が期待できる優れた人材を獲得することができます。

【参照】株式会社マイナビ 社⻑室 リサーチ&マーケティング部「マイナビ 中途採⽤状況調査2020年版」|株式会社マイナビ(2020年3月)

https://www.mynavi.jp/wp-content/uploads/2020/03/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9.pdf

出向する従業員のメリット

転籍出向となる従業員にもメリットはあります。出向する従業員の、3つのメリットを見ていきましょう。

-

解雇にならず、次の勤務先が保証される

次の勤務先が保証されるのは、従業員にとって大きなメリットです。勤務先の経営が苦しいと、解雇される可能性も考えて転職活動を始める人もいるでしょう。しかし、現職の合間に、納得できる転職先を見つけるのは困難です。

一方、転籍出向であれば、受け入れ先は出向元企業が雇用条件を調整してくれた企業となるため、現在と大きく変わらない待遇で働き始めることができます。

-

転職活動をせずに別の仕事にチャレンジできる

リスクを抑えて別の仕事にチャレンジできるのは、従業員にとってメリットとなります。キャリアの過程で「ほかの仕事をしてみたい」と思ったとき、真っ先に思い浮かぶのが転職です。しかし、納得できる転職先がすぐに見つかるとは限りません。場合によっては、収入が大幅にダウンすることもあるでしょう。

転籍出向は、従業員がリスクを冒さず、新しい仕事にチャレンジできる方法でもあります。

-

キャリアに深みが出る

たとえ雇用調整を目的とした転籍出向であっても、働く場所を変えることで従業員のキャリアの幅は広がります。長く同じ業務に携わっていてマンネリを感じている人などは、転籍出向に応じることで新たなスキル獲得のチャンスを得ることができるかもしれません。

雇用調整のための転籍出向であっても、従業員にとってキャリア面でプラスになるメリットがあります。

転籍出向(移籍)の注意点

転籍出向は、下記に該当する場合、無効となることがあります。転籍出向を行う際にトラブルが起きないよう、気をつけるべきポイントをご紹介しましょう。

従業員の合意を得ていないとき

従業員の転籍出向への合意は必須事項です。転籍出向をする従業員は、慣れた仕事と環境を企業の意向で手放すことになり、場合によっては生活環境が大きく変わる可能性もあります。そのため、出向元企業は、必ず従業員に同意を得なくてはなりません。仮に同意がないままに出向契約を進めても、その命令は従業員の意思次第で無効にできます。

また、命令に従わないことを理由に解雇した場合、解雇権濫用法理が適用され、解雇が無効となりますのでご注意ください。

転籍出向(移籍)は雇用調整助成金の対象になる?

結論からいうと、雇用調整助成金の対象となるのは在籍出向のみで、転籍出向(移転)は含まれません。

雇用調整助成金は、コロナ禍で一時的に事業の縮小を余儀なくされた事業者が、労使間の協定にもとづく雇用調整(休業)で雇用維持を図る場合、休業手当などの一部を支給する仕組みとなっています。

助成金の支給対象となる状況はさまざまです。従業員を他社に出向させることで雇用を維持した場合は、出向元の企業に助成金が支給されることがあります。また、出向先が負担する賃金や教育訓練費、労務管理費といった出向中にかかる費用の一部が、助成金の対象となることもあります。

さらには、出向元が出向前に行う教育訓練や、出向先が出向者の方を受け入れる際に必要な機器・備品の整備といった出向成立のための費用も、助成の対象とされることがあるでしょう。

ただし、雇用調整助成金の目的はあくまでも「雇用維持」であり、出向期間が終了した後は出向元の企業に戻って働くことが前提です。なお、マイナビ出向支援の転籍出向は、出向元の企業が無償で活用をすることができます。

転籍出向(移籍)は「従業員の同意」がポイント

転籍出向は、成立すれば従業員との雇用関係がなくなり、企業が負うべき責任もなくなります。しかし、従業員は自社の大切な人材の一人であることは忘れないでください。在籍期間や貢献度にかかわらず、自社に関わってくれた従業員とのつながりは、同意の上で終えることが重要です。

出向元企業は、転籍出向をする当人はもちろん、ほかの従業員などにも明確に説明できる理由があるかをよく検討する必要があります。従業員には出向後の条件も含めて、丁寧な説明を行うようにしましょう。

出向支援でご希望に合う人材が見つからない場合や、より専門的なスキルが必要な場合は、

「マイナビプロ人材活用」サービスもご活用いただけます。

<監修者> 丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のМ&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。 |

&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504041147142278&_tcsid=202504041147145935)