基本の「き」から経営の未来を考える、健康経営セミナー2024開催レポート(後編)

撮影/和知 明(株式会社BrightEN photo) |

2024年11月25日、全国健康保険協会広島支部主催の「健康経営セミナー」が、昨年に引き続きマイナビ健康経営とのコラボレーションイベントとして、オンラインで開催されました。健康経営の基本的な考え方や取り組み企業の具体例を紹介する中で、これからの経営の在り方を探る本セミナー。後編となる本記事では、健康経営に取り組む好事例企業の主担当者にも登場いただいた、パネルディスカッションの様子を抜粋してご紹介します。

【前編はこちら】

|

ファシリテーター

-

IKIGAI WORKS株式会社 代表取締役 熊倉利和氏

健康経営の伝道師。「健康経営の広場」を主宰し、中小企業の事例に精通している。

パネリスト

-

NPO法人健康経営研究会 理事長 岡田邦夫氏

健康経営の第一人者。産業医の立場から経営者・管理職に向けた研修などを担う。 -

NPO法人健康経営研究会 副理事長 平野治氏

健康経営の産みの親。健康経営の指針づくりなどに携わる。

好事例企業/パネリスト

|

株式会社マエダハウジング(高野由美子氏)

リフォーム専門の会社として創業し、現在では新築、不動産、リユースを含めた4事業を展開。2024年まで11年連続で「広島県総合リフォーム業売上ナンバー1」の記録を更新し続けている。健康経営優良法人認定を6年連続で取得。令和6年度ひろしま企業健康宣言 健康づくり優良事業所 ゴールド認定事業所。

|

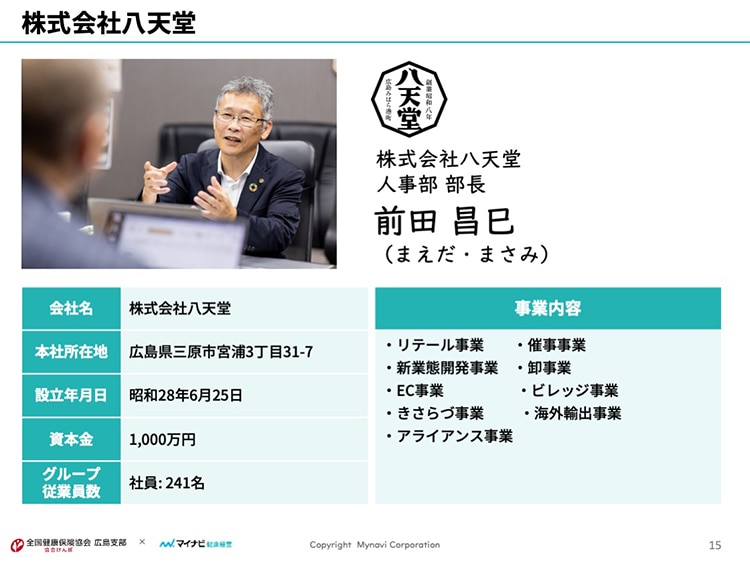

株式会社八天堂(前田昌巳氏)

「八天堂は社員のために お品はお客様のために 利益は未来のために」というクレドを掲げ、健康経営にも積極的に取り組む。健康経営優良法人認定に6年連続、認定企業の上位500社以内である「ブライト500」に4年連続で認定。令和6年度ひろしま企業健康宣言 健康づくり優良事業所 シルバー認定事業所。

自社ならではの健康経営を進めるポイント

高野:マエダハウジング代表取締役社長の前田政登己には「社員の健康なくして会社の発展なし」という信念が昔からあり、スポーツ大会の実施など社内コミュニケーション活性化につながるような活動に注力していました。本格的に健康経営へ取り組んだきっかけは、まだ会社の規模的に義務ではなかった段階で、前田社長の発案により従業員のストレスチェックを行ったこと。その後、いくつもの施策を展開してきましたが、健康診断の費用を会社が全額負担し、受診率100%を当たり前にするという意思決定が、最も大きなステップだったのではないかと思います。

岡田:健康経営はトップダウンで進めるべきと考えていますが、いきなり上意下達するのではなく、従業員とミーティングをして現場がどのような課題を抱えているかを把握した上で経営者の考えを伝え、信頼関係の上に成り立つソーシャルキャピタルをつくることが大切です。マエダハウジングさんのようにトップの健康経営に対する意識が高く、なおかつ社内のコミュニケーション活性化を重んじていることは、健康経営として理想的なスタートを切れる状態であり、各種施策の効果も大いに期待できると思います。

前田:八天堂では、代表取締役である森光孝雅が会頭を務める商工会議所の勉強会がきっかけで、2019年に健康経営に着手しました。健康経営の考え方は、食のイノベーションを通した「人づくり」の会社でありたい――という当社の思いにそのまま通じるものがあり、すぐに社内で取り組みがスタートしました。健康経営戦略の中でもとりわけ重視しているのは、ワークエンゲージメントの改善です。従業員一人ひとりが仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組む中で仕事から活力を得ている状態が理想であり、それをサポートする施策を実施して効果検証を行っています。

平野:経営戦略的に考えると、健康経営においても自社独自の「フィールド」を持つことは重要ですよね。野球場を作れば野球ができる、サッカーコートを作ればサッカーができるというように、場とルールには強い関係性があります。大切なのは、会社の個性を生かすこと。八天堂さんでいう「人づくり」のように、それぞれの会社における理念や定義を明確にした上でコミュニケーションの場を設けることで、「共創」が実現できると思います。

定期健診に関する意識改革の必要性とは?

前田:定期健診の受診率向上や特定保健指導の徹底は、どこの会社も最初に直面する課題だと思います。八天堂では健診車の導入効果が絶大で、ほぼ100%の受診率をスムーズに達成しました。以前は午前中まるまる業務を抜けるかたちで病院へ行ってもらっていましたが、「忘れていた」「忙しい」といった理由で行けない従業員も少なくなかったのです。健診車であれば職場のすぐ近くに来てくれるので、部門長からも「受診してもらいやすい」と好評です。検診車に来てもらうタイミングで保健師も呼んでいるので、特定保健指導もその場で受けることが可能になりました。いい意味で「強制的」な状況をつくることがポイントかもしれません。

高野:忙しい中での受診をいかに実現するか、ですね。マエダハウジングでは、定期健診の受診率はもともと高い方だったと思いますが、生活習慣病予防健診を含めた100%実施を徹底することが必要でした。私がエクセルで作成した管理表をクラウド上で社内共有し、各自で受診日程や場所を入れてもらうようにしているのですが、未入力の社員に対しては何度でも問い合わせをします。特定保健指導については、以前は私が保健師とスケジュールを調整し、本人に日程を伝えるかたちを取っていました。しかし今年からは、定期健診を受ける医療機関で、同日に特定保健指導も受けられるように依頼。担当者の負担がかなり軽減されると思うので、これは本当にお勧めです。

岡田:定期健診を受けることは労働契約に含まれているので、本来は「受けない」という選択肢はないはずですが、日本は契約関係が希薄になりがちな風土があるようです。経営者は従業員の健康管理をする上で、定期健診の結果に基づいた就業上の措置を取ることが義務ですし、従業員本人も自身の健康課題を早期発見・治療することができるので、そのチャンスを逃さないでほしいと思います。定期健診の意義や重要性について、企業側が従業員にしっかりと伝えることも大切ではないでしょうか。

健康経営を浸透させるための「発信」のコツ

高野:従業員の働きやすさが改善されれば生産性が向上し、会社としての業績にも貢献します。しかし、社内で健康経営について発信をするとき、それ単体で取り上げてしまうと「面倒くさい」と感じる方も一定数いるのが現実でしょう。そのため、人的資本投資という大きな流れの一環であることや、働き方改革や女性活躍推進などさまざまな文脈とつなげて語ることを意識しています。会社は従業員のためを思って活動しているわけですから、「協力をお願いします」という態度ではなく、「一緒に進めていきましょう」という雰囲気で活動を広めていきたいところですね。

前田:従業員一人ひとりを巻き込むために、健康経営に関する発信には当社も力を入れています。さまざまな施策が健康経営にどう結び付いているかを「戦略マップ」で明確に示し、言語化することが重要だと感じています。また、従業員向けにオリジナルの「福利厚生だより」を毎月発行する他、協会けんぽのメールマガジンに掲載されていたコラムなど、外部媒体の情報を共有することもあります。社外の情報もうまく取り入れながら、健康経営について考えてもらうチャンスを提供していきたいです。実際に社内アンケートでは、約8割の従業員から「会社から豊富に情報提供がある」と評価されました。

取り組んで分かった健康経営が持つ「価値」

高野:定期健診で病気を早期発見して治療につなげられた社員、特定保健指導を通して肥満を解消した社員などもいて、健康経営の意義を大いに実感しています。健康に対して、会社全体の意識がだんだん変化している感覚です。皆の健康を守るためにも、会社の発展のためにも、ぜひ今後も活動を継続していきたいです。

前田:健康経営優良法人認定を取得することは目的ではないものの、申請書の質問項目が年々ブラッシュアップされており、世の中のトレンドや国の方針が分かるという価値も大きいと思います。申請を通して得られた知見を、社内の活動に落とし込んでいくイメージです。従業員が主体的に取り組むことを最終的な目標に、さらなる改善を図りたいです。

平野:本日のパネルディスカッションを通して、健康経営における戦略の大本は、コミュニケーションであることを再認識しました。WHOにおける健康の定義に「社会的に満たされた状態」という言葉が入っていることからも、その重要性が分かりますね。

岡田:健康経営に関わる投資は、経済的なものだけに限りません。時間的な投資といった視点も意識しながら、従業員と自社の課題について話し合ってみてください。今回ご協力いただいた両社の素晴らしい事例を参考に、ぜひ多くの企業に取り組みを推進してもらえれば幸いです。

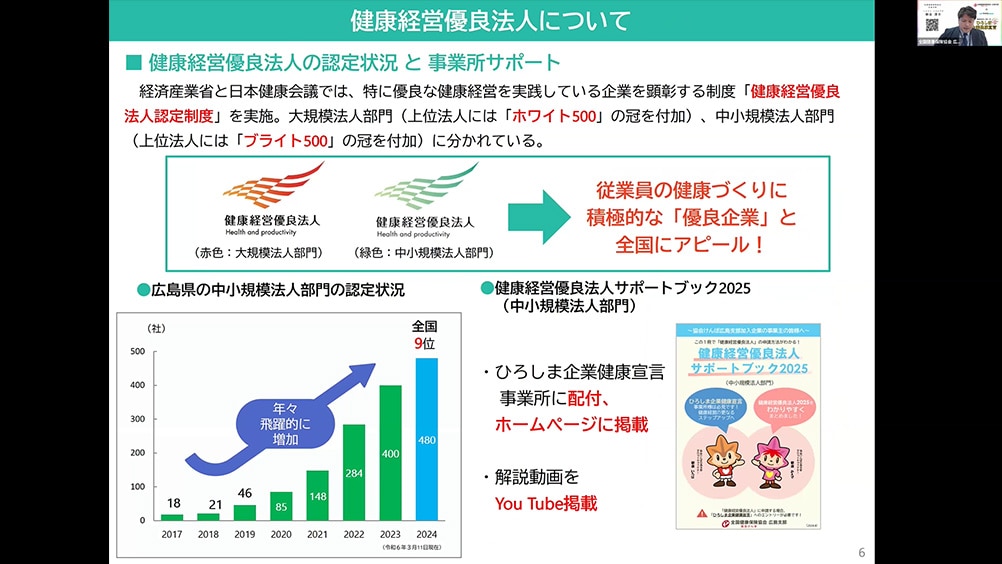

協会けんぽ広島支部の力強いサポート体制も紹介

セミナーの最後に、新谷淳介氏(全国健康保険協会広島支部 企画総務グループ)から同支部の施策の紹介がありました。広島支部では、健康経営の普及促進に向けた「ひろしま企業健康宣言」という独自の認定制度を2016年にスタート。エントリー数は年々増えており、2024年9月末時点で5,077社となっています 。また、健康経営優良法人認定取得の申請支援を行うためにオリジナルで作成された『健康経営優良法人サポートブック2025(中小規模法人部門)』も紹介。健康保険関連データから見た健康経営の意義について取り上げつつ、生活習慣病予防健診の補助など、協会けんぽとして健康づくりを力強くサポートしていく体制を参加者に伝えました。

全国健康保険協会広島支部 の健康経営に関する https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hiroshima/cat070/20170317001/ |

セミナー後記(岡田邦夫氏)

健康経営の推進には、まず経営者のエンパワーメントが必要です。つまり経営者のパワーで経営戦略として進めていくことがスタートです。そのためにも経営者の強いメッセージが必要と言えます。健康経営の基盤作りは、経営者のミッションですが、その後は、管理職と従業員が一体となって企業の成長と働く人の健康を向上させることになります。企業は人なり、ですので、その基盤づくりが必要です。その基本が健康経営であると思っています。その後は、コミュニケーションです。心理的安全性を確保するためにも、良好な人間関係を構築することで、心身のストレスを軽減し、働きがいのある職場を作ることができるのです。

【事例企業をもっと知る】

&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504041911242392&_tcsid=202504041911245439)